人事賃金制度設計コンサルティング

人事制度は強い企業体質の基盤となります!

人事制度とは、社員一人ひとりが能力を発揮して、経営目標を達成するための仕組み作りです。

社員が持てる能力をいかんなく発揮するためには、公正な人事制度を構築し、適切に運用することがポイントになります。

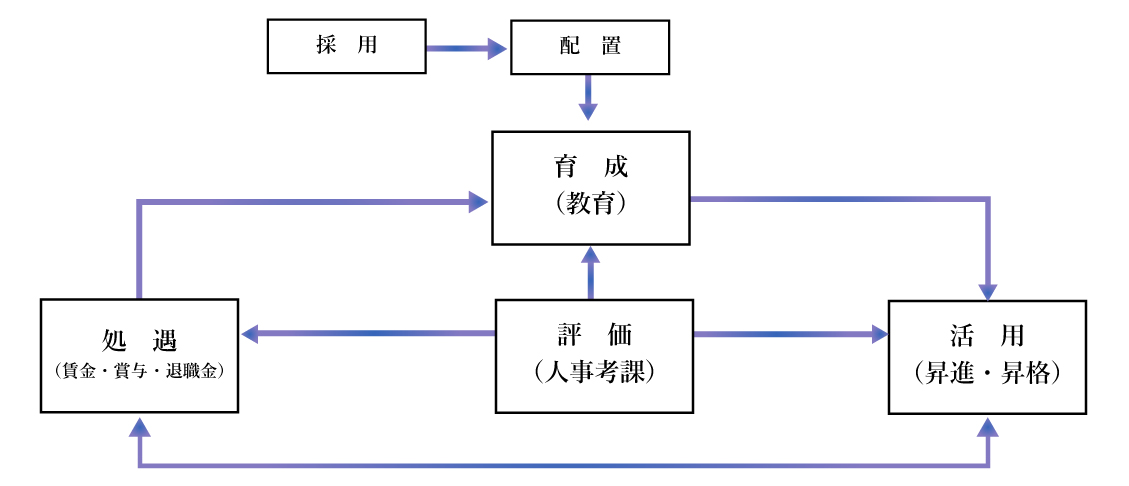

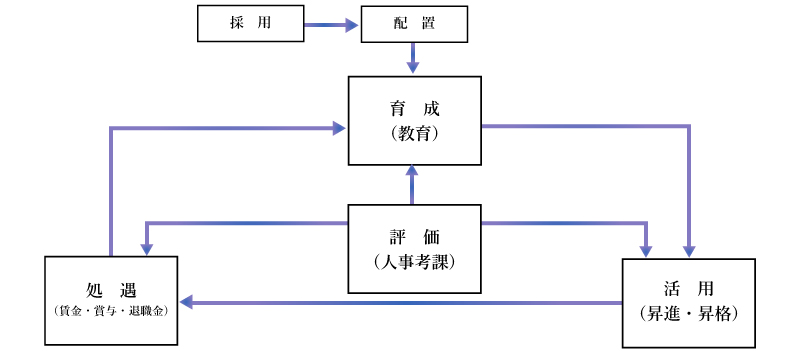

人事制度の全体像は、以下の通りです。

➀まず、要員計画に基づき採用基準を満たした人材を確保します。

➁新たに採用した人を適材適所に配置します。

➂配属された部署や職務で十分に能力が発揮できるよう育成(教育)します。

<人事制度の全体像>

人事制度構築の目的

人事制度を構築(改革)する目的には、次のようなものがあります。

- 社員が増えてきたので、給与の決め方や評価に一定のルールを作りたい

- 賞与の配分ルールや昇給の決め方をルール化したい

- 魅力のある人事制度を構築して、採用面で有利な展開を図りたい

- 経営者の頭の中だけにある制度から、見える化された制度にしたい

- 年功的な職能資格制度から、仕事基準の役割・職務を重視した制度へと改革したい

- 全職種共通の制度から、職種別・コース別の賃金・人事考課制度に変えたい

- 優秀な社員に報い、ヘッドハンティングにも耐えられる制度にしたい

- 定年引上げにともない総額人件費を管理できるように見直したい

人事制度の構築(改革)の目的は各社各様ですが、人事制度はマーケティングや財務、研究開発などの経営の中枢を担う各種戦略の

ひとつでもありますので、経営的な視点からのアプローチが重要になります。

「経営戦略と人事制度(人事戦略」は同じベクトルであるか?」

また、人事制度は法律で縛られるものではないため、個々の企業特性や経営者の考え方を反映して設計することも必要です。

人事制度の原則

人事制度を設計する際には次のような原理原則があります。

機能する人事制度の構築を目指すには、まず原理原則を踏まえる必要があります。

- 1.基本原則

- 1)基準確立の原則

合理的な基準が制度として確立していること - 2)誘導性の原則

会社が社員に期待する方向・レベルに導いていること - 3)人事諸制度トータル関連性の原則

各種制度(資格等級制度・人事考課制度・処遇制度・研修制度等)は、一つひとつがバラバラになっているのではなく、

それぞれが相互に関連していること - 4)公開&周知の原則

人事制度の基準は、予め社員に公開・周知しておくこと - 5)公正運用の原則

社員各人に対して納得性と公平感を与えられるよう、公正に運用する条件を備えていること - 2.実務上の原則

- 1)合理性の原則

人事管理の基準や条件の根拠は明らかになっていること - 2)公平性の原則

同一基準・同一条件のもとでは同一の取扱いをすること

(基準や条件が異なれば、異なった取り扱いをすること) - 3)納得性の原則

格差が生じる場合、本人はもとより周囲にも納得できる説明ができること - 4)インセンティブ(刺激性)の原則

働き甲斐があり、よい意味での刺激が感じられること

働き方改革等の推進に向けた人事諸制度

人生100年時代を迎え、働き方改革やジョブ型雇用、70歳までの就業機会の確保、ダイバーシティ、社内活性化などの新たな課題に

対応するためには、次のような人事諸制度の改革・導入が必要とされています。

これらに対応した資格等級制度、賃金制度、退職金制度など各種人事制度の設計についても、ご相談ください。

- ▢ 高年齢者雇用制度の設計

- ・再雇用制度の再設計

- ・65歳定年制の設計

- ▢ 役職定年制の設計

- ▢ 早期退職優遇制度の設計

- ▢ 限定正社員制度の設計

- ▢ 短時間社員制度の設計

- ▢ 管理監督職制度の再設計

人事制度コンサルティングの対象範囲

| 基本構想 |

|

|---|---|

| 詳細設計 |

|

人事制度コンサルティング料

コンサルティングは、対象範囲により異なりますが、概ね6ヵ月から1年の期間を要します。

コンサルティング料の体系は、アドバイザリー型と請負型の2種類があります。詳しくは、お見積りさせていただきます。

| アドバイザリー型 | お客様企業が主体となって企画立案、制度設計を行い、当社は助言や指導のみを行う形態 | 月額100,000円~ |

|---|---|---|

| 請負型 | 当社が主体となって企画立案、制度設計、資料作成を行う形態 | 月額200,000円~ |

お問合せは、こちらへ

社会保険労務士法人ジンザイ(受付時間 9:00~17:45)

〒221-0056

横浜市神奈川区金港町6-14 ステートビル横浜6階

(横浜駅下車、きた東口A出口より徒歩5分)

TEL:045-440-4777